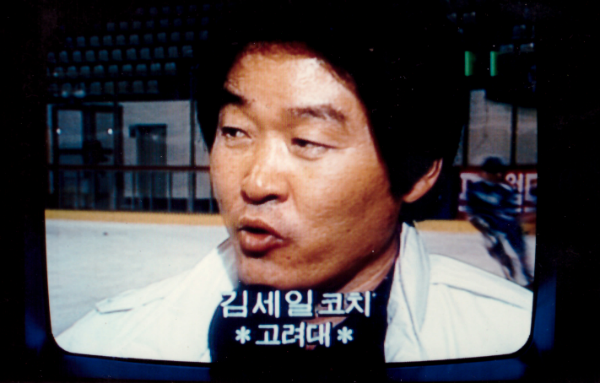

고려대 코치 김세일에게 가장 큰 고민, 가장 잘 해야 하는 것은 선수 지도 보다도 스카우트였다.

당시 라이벌 연세대 사령탑은 광성고 선배인 고 박종국 감독이 맡고 있었다. 70년대에 경성고를 강팀으로 이끌었던 박감독은 80년대 초반 연세대로 자리를 옮겼다. 그래서 경성고의 우수한 선수들이 대거 연세대로 진학했다.

더구나 경성고는 서부 서울에 자리하고 있어서 연세대와 거리상으로도 가까웠다. 83년 신입생 스카우트는 대어가 많았다. 특히 경성고 출신에는 김삼덕, 박현욱, 변선욱, 홍석범 등이 잘하는 선수였다.

나는 공격수 중 가장 뛰어났던 김삼덕과 수비수 박현욱, 홍석범을 잡기 위해 엄청난 노력을 했다. 그러나 김삼덕 박현욱 변선욱 트리오는 모두 연대로 가버렸고, 홍석범만 스카우트에 성공했다. 내 노력보다는 옛 스승 박종국감독의 부름이 더 편하게 다가왔을 것이리라. 이듬해에도 윤성엽(현 연세대 감독) 등 경성의 우수선수들은 대다수가 연대로 갔다.

나도 천신만고 끝에 김희우(현 고려대 감독)와 박경운 등을 경성에서 데려올 수 있었지만 지금까지 아쉬움으로 남는 스카우트전이었다.

사실 내가 고대 코치로 부임하기 이전에는 고려대가 연대를 압도했었다. 공교롭게도 내가 고려대 코치를 맡고 나서부터 균형이 맞춰지기 시작했고, 80년대 후반까지는 서로 이기고 지고 하는 팽팽한 대결양상이 펼쳐졌다. 선수들의 스카우트와 관련된 이야기는 뒤로 미루기로 하자.

고교감독을 맡다가 대학에서 선수들을 지도하는 것은 분위기나 상황이 또 달랐다. 고교선수들은 대학에 진학하기 위해 감독이 하라면 뭣이든 했다. 사고뭉치 철부지들이더라도 목표가 있으니 말을 잘들었다. 그런데 성년이 된 대학선수들은 말을 하면 알아듣는 나이지만 목표가 없었다.

당시 선수들은 대학이 종착역이었다. 졸업을 하고 나도 뛸 곳이 없으니 학업에 전념해 취직준비를 하거나 아예 은퇴를 해버리는 선수가 많았다. 술도 마실 수 있는 나이인데다 미팅 등으로 여자친구를 마음대로 사귈 수 있었다. 그래서 선수를 가르치는 것보다 오히려 관리가 더 힘들었다.

더구나 피튀기는 스카우트까지 해야 하니 대학 지도자는 보람도 있었지만 그만큼 어려운 점도 많았다. 어차피 지도자는 힘든 길을 달리는 직업이니까.

추천 뉴스

- 1 'IU 눈부시게 빛나' 이지은, 순백의 드레스 자태[Ms앨범] (MHN스포츠 이지숙 기자) 배우 이지은(아이유)가 25일 오후 서울 여의도 KBS홀에서 진행된 제43회 청룡영화상 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.이지은은 '브로커'로 신인여우상 후보에 올랐다. 신인상 수상은 불발됐지만 인기스타상을 수상했다.이지은은 “‘브로커’ 덕분에 올 한 해 좋은 자리를 많이 다녔다. 함께 할 기회를 주셔서 정말 감사하다. 팬 유애나 여러분 너무 고맙다”고 수상소감을 전했다.순백의 아름다움미모 좋은날사랑스러운 손인사청순한 자태드레스 자락 살짝 잡고한편, '브로커'는 베이비 박스를 둘러싸고 관계를 맺

- 2 [핫스테이지] 치어리더 김한나 '치어리더 3대장 눈부신 미소' • NAME : 김 한 나 • BIRTH : 1990. 04. 04• BODY SIZE : 166cm / 54kg • BLOOD : A• A, ABILITY : 동덕여자대학교 방송연예과 / 학사• MANAGEMENT : 에이펙스 커뮤니케이션즈• CAREER2022년 KIA타이거즈 프로야구단2021년~2022년 한국전력 빅스톰 프로배구단2021년 KIA타이거즈 프로야구단2020년~2021년 KB스타즈 여자 프로농구단 / 현대건설 힐스테이트 여자 프로배구단2020년 KIA타이거즈 프로야구단2019년~2020년 신한은행 에스버드 여자 프

- 3 아프리카TV BJ 바비앙, 2022 미스맥심 콘테스트 최종 우승! (MHN스포츠 권혁재 기자) 2022 미스맥심 콘테스트(미맥콘) 우승자가 탄생했다.남성지 맥심(MAXIM)은 2022 미스맥심 콘테스트 종료와 함께 아프리카 BJ 바비앙이 최종 우승을 차지했다고 밝혔다.바비앙은 콘테스트 첫 촬영 당시 인터뷰에서 “칭찬받아 마땅(?)한 미모를 아프리카에 묵혀두기엔 아깝다는 생각이 들었다”며 귀여운 참여 동기를 밝혔었다. 바비앙은 1라운드에서 18위를 기록하며 다소 아쉬운 성적으로 출발했지만, 2라운드 7위, 3라운드 1위, 4라운드 3위, 5라운드 1위로 최종 우승을 거머쥐며, 라운드마다 성장해 모두

- 4 블랙핑크 제니 '파격 란제리, 돋보이는 복근'[포토] (MHN스포츠 이지숙 기자) 블랙핑크 제니가 12일 오후 서울 강남구 신사동에서 진행된 자동차 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.

- 5 BLACKPINK, North American Successful performance→Keep going on a world tour in Europe [MHNSports Saeli Jin reporter] The group BLACKPINK successfully finished the North American Performance. Last 19th, 20th(Local time) BLACKPINK in America LA 'BLACKPINK World Tour [Born Pink] Lost Angeles(BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] LOS ANGELES)' was opened. Dallas, Houston, Atlanta, Hamilton, C

- 6 LE SSERAFIM appeared during NHK red and white singing contest→Next year official debut 'HOT!' [MHNSports Saeli Jin reporter] The group LE SSERAFIM will begin a regular Japanese activity. LE SSERAFIM(Kim CHAE WON, Sakura, Kazhha, Hong Eun Chae) will present throughout the SNS about the issue date of the 2023 February 25th debut single 'FEARLESS' and ensure making a debut. Last May after the d